検索エンジン上位表示とは?目指すべき理由や上位化に近づける方法などを解説

検索エンジン上位表示は、Webサイトの担当者であれば誰もが狙いたいと考えるものでしょう。

ではどのような施策を行えば、検索エンジンで上位表示をさせることができるのでしょうか。

この記事では、検索エンジン上位表示とはどのようなものなのか、目指す理由をはじめ、上位表示へと近づける方法を詳しく解説します。

このほかにも、上位表示されない際に考えられる原因について解説していますので、ぜひ最後までご覧ください。

執筆者

マーケティングサポート「バンソウ」のメディア管理人

株式会社クリエイティブバンクのマーケティングサポート「バンソウ」のメディア管理人。得意分野は、SEO全般・サイト分析・オウンドメディア・コンテンツマーケティング。バンソウはクライアント様のBtoBマーケティングをサポートするサービスです。詳しい内容はこちらをご覧ください。

検索エンジン上位表示とは

検索エンジン上位表示とは、Googleのような検索エンジンを利用して検索を行った際に、検索結果の1ページ目に表示されることを指します。

1ページに10件のWebページを表示するケースが多いことから、10位内に表示される場合も検索エンジン上位表示と呼ばれています。

検索エンジン上位化を目指す理由

検索エンジン上位表示を目指す理由は、多くのユーザーが1ページ目で検索行動を終える傾向があり、Webページへの訪問者を増やすためにも上位表示を目指すことが重要だからです。

下記のグラフは、アメリカのSEO業者であるseoClarity社が2021年に公開した日本における表示順位ごとのクリック率(CTR)を示すものです。

引用:CTR Research Study: The Largest Ever for SEO|seoClarity

このグラフからもわかるように、多くのユーザーが1位から3位のWebページを訪問しています。

また、2ページ目以降に表示されていると想定される11位以降のページは、微増している箇所はあるものの、クリック率は低下傾向にあることが見てとれます。

Webページへのアクセス数を増やすためには、検索エンジン上位表示が必須であるといえるでしょう。

中小企業が検索エンジン上位表示で得られるメリット

中小企業がオウンドメディアのようなプラットフォームで検索エンジン上位表示を実現した場合、大きなメリットがあります。

上位表示されることでWebサイトへのアクセス数が増加すると、会社やメディアの認知拡大につながります。

場合によっては広告費の削減にもなることから、コスト面から見てもメリットがあるといえるでしょう。

また、最初にアクセスしたWebページからサイト内の別のページへアクセスしてもらえれば、商品購入やお問い合わせなどのコンバージョンにもつながります。

集客につながる可能性がある点も、検索エンジン上位表示で中小企業が得られるメリットといえるでしょう。

検索エンジン上位表示を目指す際に確認すべきポイント

Webページへのアクセス数を増やすためには、検索エンジンで上位表示をさせる必要があることは先述したとおりです。

検索エンジン上位表示を目指したコンテンツ作りをするためには、SEO(検索エンジン最適化)と呼ばれる対策を講じることが必要です。

SEO対策を行うためには、はじめに把握しておくべきことがあります。

ここでは、検索エンジン上位表示を目指す際に確認すべきポイントを解説します。

Google ウェブ検索のスパムに関するポリシー

はじめに把握すべきことは、「Google ウェブ検索のスパムに関するポリシー」です。

簡単に言うと、このポリシーはGoogle検索で上位表示を目指す際にしてはいけないことをまとめた要件となります。

具体的には、以下のような行為がこれにあたります。

- コンテンツ内でキーワードを乱用する

- 無断転載されたコンテンツ

- 独自の付加価値がないアフィリエイトコンテンツ

- リンクの売買 など

参照:Google ウェブ検索のスパムに関するポリシー| Google 検索セントラル

上記のような内容に抵触する行為をすると、スパムと見なされSEO対策を行ってもGoogleから高評価を得られません。

上位表示が遠ざかってしまうだけでなく、Googleからペナルティを受ける可能性もあるため、はじめに内容を把握しておきましょう。

また、リンクの売買が禁止されていることからもわかるように、Googleでは掲載順位の販売もしていません。

検索エンジン最適化(SEO)スターター ガイド

次に把握すべきことは、GoogleがSEO対策をしたい方に向けて公開している「検索エンジン最適化(SEO)スターター ガイド」です。

SEO対策を行ううえでの技術的な要件を中心に、コンテンツ作成での重要な点なども詳細にまとめられています。

「Google ウェブ検索のスパムに関するポリシー」とあわせて確認しましょう。

有用で信頼性の高い、ユーザー第一のコンテンツの作成

コンテンツを作成するうえで欠かせないのが、Googleが公開している「有用で信頼性の高い、ユーザーを第一に考えたコンテンツの作成」です。

ここでは、どのようなコンテンツがGoogleから高評価を得やすいのかがまとめられています。

重点的に確認すべきポイントは、「E-E-A-T と品質評価ガイドラインについて」です。

E-E-A-Tとは、経験(Experience)、専門性(Expertise)、権威性(Authoritativeness)、信頼性(Trustworthiness)の頭文字を取ったもので、Googleが重要視している指標のひとつです。

SEO対策をするうえでは、高品質なコンテンツを作成する必要があります。

E-E-A-Tは品質に関わる指標であることから、必ず確認しましょう。

Google 検索ステータス ダッシュボード

Google検索における検索順位は、Googleが定めるアルゴリズムによって決定されています。

このアルゴリズムは定期的にアップデートされるため、同じ施策を続けていてもアップデートによってSEO評価につながらない施策となってしまうケースもあります。

そのため、アップデートに関する情報は必ずチェックすることをおすすめします。

Googleは「Google 検索ステータス ダッシュボード」にてアップデートに関する情報を公開していますのでご覧ください。

検索エンジン上位表示へと近づける方法

.jpeg?width=800&height=450&name=AdobeStock_279957470%20(1).jpeg)

「Google ウェブ検索のスパムに関するポリシー」「検索エンジン最適化(SEO)スターター ガイド」「有用で信頼性の高い、ユーザーを第一に考えたコンテンツの作成」「Google 検索ステータス ダッシュボード」の内容を把握したら、検索エンジン上位表示を目指したWebページ作りをしましょう。

Googleは、上位表示に関する詳細なアルゴリズムは公開していないものの、「Google 検索セントラル」にてSEO評価に関連する内容を公開しています。

ここでは、その内容に基づき検索エンジン上位表示へと近づける方法をご紹介します。

コンテンツSEOを行う

コンテンツSEOとは、検索エンジン上位表示を目指すためにユーザーにとって有益なコンテンツを発信することを指します。

コンテンツSEOには、以下のような施策があります。

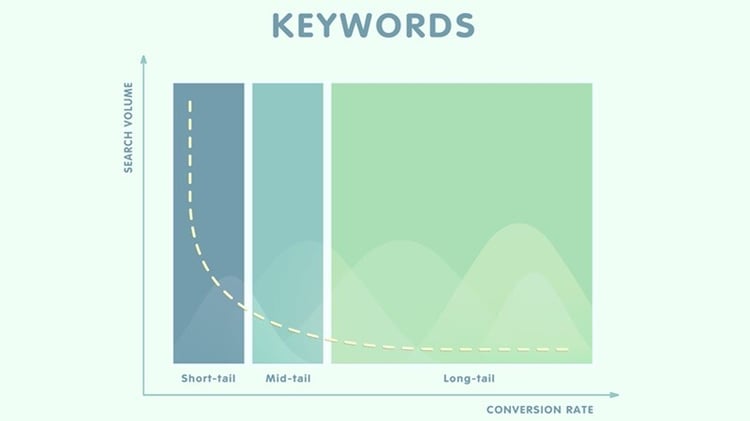

対策するキーワードを決めユーザーニーズを把握する

コンテンツSEOを行うためには、まずは対策するキーワードを決定しましょう。

これを、キーワード選定といいます。

キーワード選定の詳しい手順は「【初心者向け】キーワード選定の基本や事前準備・方法を紹介」の記事をご覧ください。

ユーザーニーズとは、ユーザーが知りたい情報のことです。

ユーザーは、知りたい情報があるからこそ検索行動を起こします。

その知りたい情報とはどのようなものなのかを的確に把握してコンテンツを作成することが重要です。

Googleも「なぜ(コンテンツが作成されたか)」にて、そもそもコンテンツを作成する理由は、Webページへと訪問したユーザーにとって有益なコンテンツを提供することであるべきだと述べています。

知りたい情報がなければ、ユーザーに有益なコンテンツをであると感じてもらうことは難しいため、的確にユーザーニーズを把握したコンテンツ作りを行いましょう。

ユーザーニーズを網羅する

ユーザーニーズを把握したら、できる限りのニーズを網羅したコンテンツを作成しましょう。

ただし、コンテンツのボリュームが多くなりすぎると、後述するユーザビリティの低下を招く可能性があります。

ユーザーニーズが分散しており、すべてを網羅するとボリュームが増えてしまう場合はトピッククラスターモデルを取り入れるのがおすすめです。

専門性を高める

「E-E-A-T と品質評価ガイドラインについて」でも述べられているとおり、専門性の高いコンテンツを作成することも大切です。

Webサイト全体の専門性を高めるためには、その分野に関して深掘りされたコンテンツを作成しましょう。

例えば、自社が自動車の買い取りサービスを行っている場合、高く売るコツや査定に関する内容にしたり、食品を販売している場合は素材や栄養素などの内容にしたりと、自社に関するコンテンツを作成して専門性を高めていくのがおすすめです。

オリジナリティを高める

Googleは「コンテンツと品質に関する質問」にて、コンテンツ内に独自の情報やオリジナリティのある内容が含まれているかどうか確認するよう述べています。

独自に調査したアンケートの結果や、自身の経験に基づく内容などの一次情報がこれに当てはまります。

コンテンツを作成する際には、オリジナリティのあるものを目指しましょう。

過去の記事をリライトして最新のものにする

ユーザーニーズは、時間がたつと変化するものもあります。

また、ユーザーニーズに変更がなくとも、GoogleのSEOに関する情報のように、アップデートされることで内容が変わるものもあります。

このようなケースに対応するためには、過去の記事をリライトして最新の情報にすることが大切です。

リライトとは、コンテンツに加筆修正を加えることを指します。

リライトの手法について詳しく知りたい方は、「リライトとは?意味やメリット、SEO効果を高める手法を解説」の記事をご覧ください。

ユーザビリティを向上させる

ユーザビリティとは、ユーザーにとっての使いやすさを示すものです。

Googleは「ページ エクスペリエンスと Google 検索結果への影響」にて、優れたページエクスペリエンスを提供しているWebページを高く評価すると述べているため、ユーザーにとって見やすいWebページにすることが求められているといえるでしょう。

ユーザビリティを向上させるためには、主に以下の点を意識することが大切です。

- Webページをパソコン、スマホ、タブレットなど端末ごとに最適化する

- Webページの表示速度を最適化する

- テキストが読みやすいように大きさや装飾を工夫する

- 過剰な広告表示がない

ユーザビリティを向上させるためには、「検索エンジン最適化(SEO)スターター ガイド」の「サイトを整理する」も参考になりますので、あわせてご確認ください。

HTMLを最適化してクローラビリティを向上させる

Googleは、クローラーと呼ばれるロボットを自動巡回させることでWebページの情報を収集し、評価しています。

クローラーのスムーズな巡回を促し、Webサイト全体が理解しやすい構造になっているかを示す指標をクローラビリティと呼びます。

クローラビリティを向上させるためには、HTMLをコーディングして最適化する必要があります。

Googleは「Google(とユーザー)がコンテンツを理解できるようにする」にて、推奨するHTML記述方法や注意点などを公開しています。

こちらを確認してHTMLを最適化し、クローラビリティを向上させるようにしましょう。

被リンクを獲得する

被リンクとは、外部のWebサイトに設置された自社Webサイトへのリンクのことです。

Googleは、SEOの評価指標として被リンクを高く評価していることを「Google Q&A+ #March」で明言しています。

また、「Google が掲げる 10 の事実」でも「4. ウェブ上の民主主義は機能する。」にてそのことが語られています。

被リンクを獲得し、数を増やすことはSEO対策において効果的だといえるでしょう。

被リンクを増やす方法については、「被リンクを増やす方法12選!注意点も解説」の記事にて詳しく解説していますのでご覧ください。

検索エンジン上位表示にならない場合に考えられる原因

ここまで検索エンジン上位表示へと近づける方法をご紹介しました。

コンテンツSEOのほか、HTMLを最適化したり、被リンクを順調に獲得したりしていても上位表示がされない場合、何らかの問題があることが考えられます。

ここでは、検索エンジンで上位表示されない場合に考えられる主な原因をご紹介します。

ペナルティの対象となっている

「Google ウェブ検索のスパムに関するポリシー」に違反した場合、Googleからペナルティを受ける可能性があります。

ペナルティを受けた場合、検索結果での表示順位が大幅に低下させられてしまい、場合によっては表示されなくなることもあります。

その場合は、違反している箇所を見つけて早急に修正しましょう。

ペナルティには「手動ペナルティ」と「自動ペナルティ」がある

「手動ペナルティ」とは、Googleの担当者がWebページを確認し、違反を見つけたら手動でペナルティを科すものです。

一方で「自動ペナルティ」は、Googleのアルゴリズムが自動で違反の有無を判断し、ペナルティを科しています。

手動ペナルティの対象となった場合は、Googleからメッセージが届くので現状を把握できますが、自動ペナルティの場合は通知がないため、気がつかないケースもあります。

ページエクスペリエンスに問題がある

Googleはユーザーが見やすい、使いやすいと感じるWebページにすることを求めています。

そのため、「ページ エクスペリエンスと Google 検索結果への影響」に記載のある内容にそぐわないものや、表示速度が遅いといったユーザビリティを損なうようなものがあると、評価を受けづらくなる可能性があります。

該当するWebページのページエクスペリエンスに問題がないかを確認しましょう。

低品質なページがある

低品質なWebページがあると、Webサイト全体に悪い影響を及ぼす可能性があるとされています。

「有用で信頼性の高い、ユーザー第一のコンテンツの作成」を見直し、該当する記事があればリライトをして修正しましょう。

もし、数が多いといった理由でリライトに時間がかかってしまう場合は、noindexを実装することをおすすめします。

noindexを実装することで、GoogleのクローラーがWebページを巡回しなくなるため、検索結果に表示されなくなります。

実装方法は、Google 検索セントラルの「noindex を使用してコンテンツをインデックスから除外する」をご覧ください。

重複ページがある

重複ページとは、Webサイト内に似たような内容のWebページが複数存在していることを指します。

このようなケースでは、GoogleのSEO評価がそれぞれのページに分散してしまい正しい評価を受けられていないことが考えられます。

重複ページを見つけたら、以下の対応をすることをおすすめします。

- 評価を集める記事にcanonicalを実装する

- noindexを実装する

- 重複しているコンテンツを削除する

canonicalの実装については、Google 検索セントラルの「rel="canonical" などを利用して正規ページを指定する方法」をご覧ください。

Webサイトを公開して間もない

GoogleのクローラーがWebサイトを巡回するまでには一定時間を要しており、このことについてGoogleは以下のように述べています。

一般に、サイトの URL のクロールやインデックス登録がいつ行われるか、実際に行われるかどうか、といったことについては、Google は予測も保証もできません。

引用:クロールとインデックス登録:よくある質問|Google 検索セントラル

一般的には1日から数週間かかることもあるといわれているため、もしWebサイトを公開して間もない場合は、この日数をめどに再度確認をしましょう。

まとめ

この記事では、検索エンジン上位表示に着目して、上位表示を目指す際に確認すべきポイントや上位表示に近づける方法などをご紹介しました。

検索エンジン上位表示を目指す際には、あらかじめ「Google ウェブ検索のスパムに関するポリシー」「検索エンジン最適化(SEO)スターター ガイド」「有用で信頼性の高い、ユーザーを第一に考えたコンテンツの作成」「Google 検索ステータス ダッシュボード」の4つに目を通し、内容を把握しておきましょう。

はじめに読んでおくことで、誤ったSEO対策を行うことなく、どのような対策が効果的なのかがわかります。

検索エンジン上位表示がされない場合は、ペナルティの対象となっている、低品質なページがあるなどの問題がある可能性もあります。

その際は修正やリライトをしたり、noindexを実装したりするなどして対応するのがおすすめです。

適切な方法で、検索エンジン上位表示を目指しましょう。