提案書の構成や書き方をわかりやすく解説!作成のポイントや注意点も紹介

ビジネスシーンでは提案書を作成しなければいけないことがあります。提案書は重要な書類ですが、初めから誰にどのような情報を提案資料に含めるのか、構成はどうすればいいのかなど作成方法を詳しく知っている方は少ないでしょう。

提案書は、外部企業へのアイデア提案において使用されたり、自社内で課題に対する解決策を提案する際に使われるもので、一定以上の立場や役職の方が使われる場面が多いといえます。しかし、ビジネスパーソンとして提案書の構成やポイントを身に着けておくことは大切です。

この記事では、提案書の構成や書き方をわかりやすくご紹介します。また、天安所を作るときのポイントや注意点、提案書に適したデザインについて役割から構成、作成時のポイント、デザインなどもご紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

執筆者

マーケティングサポート「バンソウ」のメディア管理人

株式会社クリエイティブバンクのマーケティングサポート「バンソウ」のメディア管理人。得意分野は、SEO全般・サイト分析・オウンドメディア・コンテンツマーケティング。バンソウはクライアント様のBtoBマーケティングをサポートするサービスです。詳しい内容はこちらをご覧ください。

提案書の役割とは

提案書は、顧客企業に対してアイデアを提供する際や自社で課題に対する解決策を提案する際の資料として使われます。

課題解決のために使用される

提案書は自社や取引先などの課題に対して解決策と取り組むべき内容をまとめた資料です。提案書を採用するかどうかは、提案先の決済者が内容を精査して判断するので、提案書を作成したからといって全て採用されるとは限りません。

顧客に課題解決のための提案書を作成する場合は、課題解決に向けて自社サービスを営業する場合が多く、社内の課題解決のための提案書の場合は、売上の向上だけではなく、業務の改善や営業・生産家庭のプロセスを改善することが目的となります。

提案書と企画書は違う?

提案書と企画書は厳密な定義がないため混同されることが多いです。一般的に、提案書は課題を解決するために作成されるものなので、課題を解決する方向性や施策内容を記した提案資料、企画書は自社のサービス、商品を活用して課題を解決する企画の提案書となります。

業界や企業によっては、提案書は社外に対しての行動を提案するものであり、企画書は社内に対しての行動を提案するものとなる場合もあります。

提案書の構成に重要な「6W2H」

提案書を作成する際の基本的な形として6W2Hが挙げられます。

- 誰が (who)

- 何を (what)

- 誰に (whom)

- いつ (when)

- どこで (where)

- なぜ (why)

- どのように (how)

- いくらで (how much)

6W2Hの内容を提案書に含まなければ、具体的なイメージを持って提案を受け取ることができない可能性が高いので、確実に全ての要素を含んだ提案書を作成しましょう。

提案書の構成・作り方

提案書にはこの通り作成すると作りやすいという決まった型が存在します。提案書の基本的な構成を身に着けることで、受け取る側も読みやすい提案書作成能力が備わります。

表紙・タイトル

提案書の表紙・タイトルは受け取る側がはじめに目にする項目です。ですから、タイトルには提案内容とメリットが理解されやすくするための工夫をすることが重要となります。

コピーライティングの技術を活用して、読み手が興味・関心を抱く内容を作るように心がけましょう。

挨拶・導入文

提案書の挨拶・導入文では顧客側に今回提案させていただける機会をもらえたことへの感謝を伝えます。続けて、提案する内容の要約と提案するに至った背景をシンプルに記しましょう。

挨拶・導入文は、顧客との関係性を考慮して省略することもあるため、必ず作成する必要はありません。

目次

目次は、提案書の内容を端的に理解する為に重要な項目です。提案内容を詳細に説明するとなると量が増えてしまうので、できるだけわかりやすいキーワードや短い言葉で目次を構成することがポイントです。

必須項目ではないので、提案書のボリュームが多い場合や受け取る側の理解度に合わせて内容を調整すると良いでしょう。

参考情報の整理

提案書を作成する際は様々な情報収集が必要となります。それらの情報を用いて提案書を作成しますが、情報の整理ができていないと受け取る側に見にくいものが出来上がります。

収集した情報は時期や調査対象に合わせて統一して、わかりやすく明示することが大切です。

課題の定義

提案する相手の抱える課題を整理して、解決するべきポイントを定義しましょう。その定義をもとに解決策を提案します。

課題が明確であればあるほど、具体的な提案をすることができます。

顧客側の現状を踏まえ、提案内容を実施した場合と実施しなかった場合を比較する際に具体的な数値や図表を用いると、提案内容の重要度が相手に伝わりやすくなります。

また、明確な課題だけでなく、顧客の悩みや痛みに共感する抽象的・感情的なアプローチが必要になるときもあります。

提案内容

提案書の核の部分になる提案内容では、定義した課題に対する解決策を詳細に説明します。

しかし、一気に提案内容を記すのではなく、まずは提案の方針と概要を明示して相手に提案の全体像のイメージを掴んでもらいましょう。その際に受け取る側に共感されるような要素を含むと提案内容を受け入れやすくなります。

全体像を把握してもらうための項目となるので、提案内容を見ただけで課題から解決策までスムーズに導くことがポイントです。

提案を採用した場合のメリット

提案書を受け取る側が最も重要なことは、提案を採用したことで得られるメリットが何かという部分です。ですから、具体的な数値を示してメリットを伝え、提案が成功することを明確にイメージできる内容に仕上げるよう心がけましょう。

もし、数値で示しにくい内容の場合は、市場の拡大や将来の展望といった提案を実施した後に得られるメリットを可能な限り具体的に明示することが重要です。

提案のメリットを明示する際の注意点としては、提案書を作成する側からのメリットだけではなく、受け取る側から見たメリットを具体的に明記することです。受け取る側から見たメリットが明確ではなければ採用される可能性が低くなるので気をつけましょう。

得られるメリットは最低限の内容・当然の内容のみ記している場合は競合他社の提案書と差別化することができなくなります。

単純なメリットだけではなく、提案によって企業がどのように変化するのか、市場がどのように変化するのかを考慮した内容だと具、提案に対してポジティブな印象を抱きやすいです。

提案の詳細

提案の詳細では、提案内容をより詳しく具体的に説明しましょう。

この項目では、提案の具体的な実施方法を記しますが、顧客の利益を交えることがポイントとなります。

提案を詳細に記す際にあいまいな内容が存在すると、顧客が不信感を抱く要素となり、疑問など指摘されることがあり、提案が不採用となる可能性が高まります。

顧客の利益と提案内容を裏付ける情報を用いて、実施できる可能性が高い内容を説明しましょう。

過去の成功事例

過去に同じような課題解決を実施したことがある場合は、実施した内容を成功事例として顧客に紹介してください。

また、成功事例を紹介する際に、どのような流れで課題を解決したのか、課題を解決したことでどのようなメリットを得ることができたのかといった公開できる範囲でできる限りの情報を詳細に加えることで自社の提案内容に対して信頼性が増し、採用される可能性を高める要素となります。

リソースの組織体制の構築

リソースの組織体制を構築する場合は、提案内容を実施するのに必要な組織と役割、人員の配置などを明示します。

顧客と共同のプロジェクトとなる場合は、顧客側だけでなく、自社の体制を合わせた内容で構築します。

見積もり(費用)

提案書が採用となると、そのまま提案を実施することになり、時間と金銭コストが発生します。ですから、費用内容は不透明にならないように気をつけてください。

見積もりには、提案内容を整理して、実施する為に必要となる金額を明記します。この項目の見出しには「見積もり」のほか「予算」など、提案内容や提案書を受け取る側に合わせて設定しましょう。

提案する内容を実施するのに複数のフェーズを必要とする場合は総額だけではなく、内訳も詳細に明記しましょう。

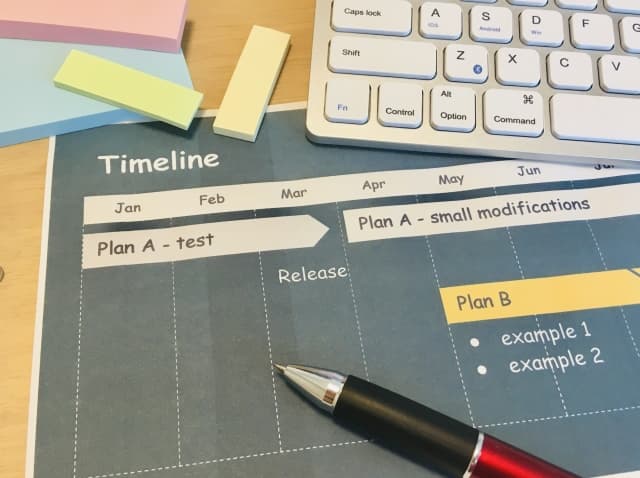

スケジュール

提案内容はいつ、だれが、何をするか、成功で得られる利益を明確にしたスケジュールを提示しましょう。その際にリソースの組織体制も合わせて明記すると内容がわかりやすくなります。

会社概要と実績

提案書の最後には、自社の事業紹介や過去の実績について記します。

内容は社外向けに概要と実績をわかりやすく記載すると、顧客の稟議に上がったときに信頼性を示す要素となります。

提案書を構成に沿って作るときのポイント

提案書の作成に慣れていない場合、作成途中で内容が構成や主題から外れてしまうおそれがあります。そうならないために抑えるべきポイントを以下でお伝えしますので作成の際にご参考になさってください。

以下でお伝えしている項目は、ビジネスシーンにおいて自身の主張などを伝える時に意識するよう習慣化することで身に着けることができるので意識してみてください。

目的の把握

提案書は単なるアイデア(提案)を伝えるためだけのものではなく、提案に対して何かしら行動を促すことが目的です。

ですから、最終的に提案書を受け取った相手がどのように動いてほしいのかを事前に確認するということが重要となります。

目的の詳細を明確にすることで、どのような情報が必要なのか、どのような形式で提供すればよいのか具体的に明らかになります。

提案書をまとめることも大切ですが、提案書を渡した後どのような未来となるのかを念頭に置き、作成すると良いでしょう。

課題の把握

提案書の目的は何かしらの行動を促すことだとお伝えしましたが、行動を促す際に、誰が、いくらで、いつまでにといった項目は反論や課題として挙げられることが多いです。

提案先に反論されそうな内容についてはあらかじめ詳細な情報を集めて対策を用意しましょう。「人・モノ・金・情報」については注力して詳細に記しましょう。

採用となったときに実施開始までの期間や最終的な目的を達成するのかがいつになるのか、提案採用後の流れを明確にしておくことも重要です。

予算に関しては、実際に必要な予算よりも安く書いてしまうと後でトラブルとなる原因になるおそれがあるので注意してください。

内容の裏付けを行う

反論された際に対抗する、あるいは反論を抑えるには、確実な根拠が必要となります。提案する目的と課題を把握することができれば、提起に必要な情報を集めましょう。

ここで収集する情報は提案の説得力を増すために重要な要素となるので、あいまいな情報ではなく誰が見ても確実だと言える情報を集めることが重要です。

集めた情報はいつどこで行われた調査なのか、誰が発表したものなのかを明示できるように用意すると良いでしょう。

メリットを明確にする

目的・課題・根拠をしっかりと把握できればメリットを明確にしましょう。

メリットは目的・課題・根拠それぞれと表裏一体の存在であり、相互関係にある要素といえます。

それぞれどこまで深堀して考察するかによって、具体性が大きく変化します。魅力的なメリットを提示するには、前提条件である目的・課題・根拠がとても重要となります。

また、忘れがちですが、提示するメリットは相手目線のものを用意することを忘れないようにしましょう。相手が求めているのは提案を実施した後に得られるものです。

実施したことで何が得られるのか、何ができるようになるのか、どのような悩みがなくなるのかを深く考えることで、相手側に魅力的なメリットを提示することができるでしょう。

伝わりやすい文章・デザイン

提案書の内容が素晴らしいものでも、専門用語・ビジネス英語が多いとなると受け取る側が内容を把握するのに邪魔な要素となるおそれがあります。大前提として相手にわかりやすく内容を伝えることを第一に考えて提案書作成を行いましょう。

新しいツールやサービス、スキルなどの専門用語・ビジネス用語は使いやすいですが相手に伝わらないリスクがあります。できるかぎりそれらを使用することは控え、どうしても使用せざるをえない場合は、概要として説明文を記すなど配慮するようにしましょう。

言葉だけで伝わりづらい場合などは、図やグラフを用いると見やすくなるので積極的に活用することをおすすめします。

提案書作成時の注意点

提案書を作る際のポイントでも触れましたが、提案書は受け取る側に何らかの行動を促すことが目的となります。その為に「誰に・何を・どうしてほしいのか」の3点は必ず提案書にわかりやすく明確に提示します。

問題提起から課題解決まで道筋を立てて説明する必要があり、その際に、課題への共感と提案への共感を満たすことがクオリティが高い提案書作成のカギとなります。

提案書に適したデザインとは

提案書の内容の細かい部分はどうしても文章で伝える必要があります。だからといって、小さいフォントサイズで文字を並べるだけでは提案書を受け取った相手は読む気が無くなるでしょう。

読み込まなければ内容がわからない提案所より「一目で内容が把握できる提案書」ならどちらがよいでしょうか?

採用される質の高い提案書を作成するには、読み手が内容を受け取りやすくするためにデザインに工夫を施すことも大切となります。

フォント・色使い

提案書の内容を伝える文章は当然書いている中身が重要視されますが、見た目の印象も同じく重要となります。

適切なフォントサイズは作成する資料のサイズなどにより異なります。しかし、フォントサイズの大きさは、「見出し・読んでほしい箇所・本文・補足点」の順番とすれば大きくデザインが崩れることはありません。

提案書で用いられることが多いフォントの種類はメイリオです。提案書を作成する際にフォントに決まりがない場合、こだわりがない場合はメイリオを選択するのが無難です。

色遣いとしては、ベースカラー・メインカラー・アクセントカラーの3パターンを使い見やすくまとめると良いでしょう。

図や表、グラフの活用

改善前・改善後の変化や自社と競合の比較など2つ以上の情報を並べて記す場合は、図やグラフを用いるとわかりやすく伝えられます。特に3つ以上の情報を並べる場合は文章では限界があり、相手に伝わらない可能性が高いです。

複数の要素を用いる場合は、見れば文章を読まなくても内容が把握できるような図や表、グラフを資料として用意できれば質の高い提案書となるでしょう。

業務改善提案書の作り方

業務改善提案書は、特定の業務について具体的な改善策を記している提案書をいいます。企業の上層部は現場で実際にどのような業務がどのように行われているのか正しく認識していないことがあります。

提案書の決済者が実際の業務内容について把握していない場合が多いので、業務の概要を記す導入部分は必ず用意する必要があります。

業務の現状、課題、実施後の変化内容について、費用やスケジュール、リスクを加えてわかりやすくまとめましょう。

まとめ

この記事では、提案書の構成や書き方を具体的にご紹介しました。提案書の構成には6W2Hが重要になります。構成にはわかりやすい提案書を作成するための型がありますので、それに沿って構成を作るのがおすすめです。また、提案書は一度作成したから完了というものではありません。中身を確認してわかりにくい表現がないか、内容を説明するのに必要な根拠は十分なのかなど改善を重ね続けることが大切です。