ピラミッドストラクチャーの具体例を紹介!プレゼンや問題解決、交渉での活用を解説

公開日:2022年08月18日| 最終更新日:2024年07月10日

ピラミッドストラクチャーとは、論理構造をツリー上に整理するためのロジカルシンキングフレームワークのことです。有名なフレームワークなので広く知られていますが、実際にビジネスにおいて使いこなせている方は少ないかもしれません。

使いこなせない理由として、ピラミッドストラクチャーの作り方が難しいこと、そして、フレームワークの構造とアウトプットされた具体例に触れる機会が少ないことの2点が理由として挙げられます。

この記事では、ピラミッドストラクチャーの具体例や使う際のポイントをご紹介します。また、メリットや使いこなせない理由、作り方もご紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

執筆者

マーケティングサポート「バンソウ」のメディア管理人

株式会社クリエイティブバンクのマーケティングサポート「バンソウ」のメディア管理人。得意分野は、SEO全般・サイト分析・オウンドメディア・コンテンツマーケティング。バンソウはクライアント様のBtoBマーケティングをサポートするサービスです。詳しい内容はこちらをご覧ください。

ピラミッドストラテジーとは

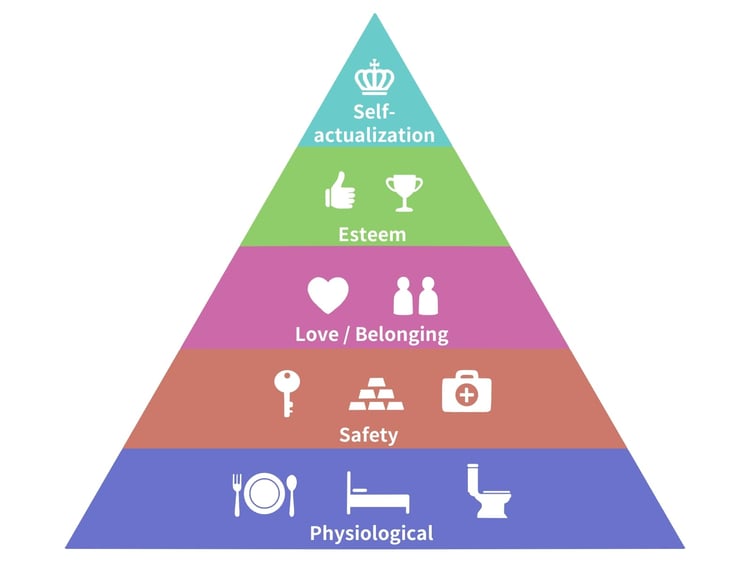

ピラミッドストラクチャーとは、名前の通りピラミッド構造で論理構造を整理するフレームワーク(枠組み)で、結論と根拠がセットになっています。結論を頂点に置き、根拠となる事柄を並べていくイメージがピラミッド型なのでピラミッド原則とも呼ばれます。

論理的思考(ロジカルシンキング)のフレームワークとして活用されており、プレゼンテーションの資料作成や論文作成の際に、伝えたい主張とその主張の根拠を構造化する為に役立ちます。

マッキンゼーの社内教育を目的に作られた

ピラミッドストラクチャーの体系はアメリカの大手コンサルティング会社マッキンゼー・アンド・カンパニーで生まれました。報告書などの文章力の向上やコンサルタントの育成を目的に作られたとされており、当時、社内教育を担当していたバーバラ・ミントによる「考える技術・書く技術」内で取り上げられたことで有名になりました。

現在はビジネスシーンにおいて自身の意見を主張する場で活用されており重要な存在となっています。

ピラミッドストラクチャーの構造

一般的なピラミッドストラクチャーの構造は、「論理的に正しい」とされた結論を頂点に置き、説明する為に必要な根拠がその下部に配置されることになります。その下部にさらに根拠を支える情報がつながるとなると必然的にピラミッド構造となります。

ピラミッドストラクチャーとロジックツリーの違い

ピラミッドストラクチャーは、上から下に広がる(主張と根拠)のに対して、ロジックツリーは左から右に広がる(グループと構成要素の関係)フレームワークとなります。

どちらも構造が似ていますが、ピラミッドストラクチャーは、根拠を用意して説得力を持って相手に主張を伝える為に活用されるのに対して、ロジックツリーは問題を左側において右側にその問題を細分化していくことで解決策を導き出すために活用される枠組みとなります。

使いどころとしては、ピラミッドストラクチャーは「説明・説得」のため、ロジックツリーは「検討・思考」に使われることが多いと覚えておくと良いでしょう。

ピラミッドストラクチャーを活用した具体例

ビジネスシーンにおいてピラミッドストラクチャーをどのように使用するのか具体例を解説します。ピラミッド構造の頂点には主張・結論・意見・目標・課題などあらゆるものを設定することができるので、幅広い場面で活用することができます。

プレゼンテーション

ピラミッドストラクチャーが最も活用されるシーンとしてプレゼンテーションが挙げられます。プレゼントの際にピラミッドストラクチャーは最も効果を発揮するとも言えます。

プレゼンテーション自体、自分の主張や考えなど伝えたいことを聞いている相手にわかりやすく伝えることが目的です。ですから伝えたいことをロジカルでシンプルかつ、説得力を含ませる根拠を示すのにピラミッドストラクチャーは大変有効で相性が良いです。

問題や課題を解決する時

ピラミッドストラクチャーはビジネスシーンにおける問題・課題を理解して解決方法を探し出す為にも活用されます。ビジネス上で発生する問題・課題の多くは「○○をすべきかどうか」「○個ある手段のうちどれを選ぶべきなのか」という意思決定に伴い発生します。

その問題に対する結論や、自身が選びたい選択肢をピラミッドストラクチャーの頂点において、根拠となる情報を集めて整理すると説得力を持って結論を主張することができます。

ピラミッドストラクチャーの利点として、図で結論と根拠を整理することができるので、自分の主張を支える根拠など足りないものや矛盾にすぐに気づけます。

話すのが苦手だったとしても、図を完成させれば、強い説得力を持った解決策として相手に提示することができます。

複数の主張がある場合は、それぞれ主張毎にピラミッドストラクチャーを作成することもおすすめです。そうすれば、それぞれの主張をより深く理解するのに役立ちますし、意味のある議論を進めることが可能となるでしょう。

相手(上司や顧客)と交渉する時

ビジネスの場では交渉することが頻繁に発生します。例えば、自分が商品を販売する営業担当だったとします。顧客を新規開拓している際に値引きして売りたいと考えた場合、上司の承認を得る必要があるでしょうが、その際の交渉相手は上司となります。

また、自分が商品を販売している相手に対しても購入の決定や価格の交渉が考えられます。

このような交渉に先だってピラミッドストラクチャーを活用して、自分の考えや主張をまとめておくと交渉の際に有効となります。

上司に対して

- 結論:値引きをしたい

- 根拠:値引きをすれば競合に勝てる(競合の提示価格)

- 根拠:値引きしても利益を出すことができる(商品の原価)

顧客に対して

- 結論:自社商品を購入してほしい

- 根拠:競合の商品より優れている(性能や価格比較)

- 根拠:自社サービスが誠実(アフターサービス内容や顧客満足度)

このようにピラミッドストラクチャーを使用して自分の主張をまとめておくと、相手の疑問に先回りして答えを用意していることにもなるので交渉の際に有利となります。

ピラミッドストラクチャーを使う際のポイント

ピラミッドストラクチャーをビジネスで使用する際に押さえておきたいポイントとコツをいくつかお伝えします。ピラミッドストラクチャーのポテンシャルを最大限発揮するためのポイントとなるので、作成する際に意識したり、作成後に確認する際の参考にしてください。

論点にダイレクトな答えとなっているか

ピラミッドストラクチャー上に論点が書かれることはないので、論点と主張がずれてしまうことがあります。ずれた状態で相手に自身の主張を伝えても「答えになっていない」と受け止められてしまいますので、論点と主張がずれていないかをしっかりと確認しましょう。

使える相手や反論者を想定

ビジネスシーンで自分の主張を伝えたとしてもすぐに相手が納得することは少ないです。議論においては、主張に反論する反対の立場の人が現れることがほとんどです。

そのため、ピラミッドストラクチャーを作成する際には自身の主張に対しての反論に備えることも考えて根拠を集めると良いでしょう。

ピラミッド構造は正しく構成されているか

ピラミッド構造の一般的な形として、頂点に主張したい結論を配置して、その結論を支える根拠、そして根拠となる情報の3層となっています。

正しく構成されているピラミッドストラクチャーは、結論と根拠だけで論点が分かる形となっています。主張したい結論を説明する際に、3層目の情報に触れる必要がある場合は、論理が飛躍している可能性が高いといえるので、再度ピラミッド構造を見直すことをおすすめします。

ピラミッドストラクチャーのメリット

ピラミッドストラクチャーのメリットについて解説します。

自身の提案や主張が相手に伝わりやすくなる

ピラミッドストラクチャーを使用すると自身の提案や報告といった主張したい事柄が相手に伝わりやすくなります。ピラミッド構造に自身の主張を整理すれば、結論から根拠の順に説明するだけで相手に伝えることができます。

シンプルかつロジカルに説明できるので、聞く相手側も提案や報告を体系的に理解しやすくなるといえます。

自身の主張の説得力が増す

ピラミッドストラクチャーは結論と根拠を体系的に整理することができます。結論と根拠が明確化されると必然的に主張の説得力が増すことになります。

ピラミッドストラクチャーの例として以下をご覧ください。

- 結論「自社は子供服市場に参入すべきだ

- 根拠①「事業機会の視点」自社にとって子供服市場は魅力的な市場

- 根拠②「財務の視点」子供服市場は自社の投資判断基準を超える

この場合は、結論に対する根拠が明確になっているので説得力が増していると言えます。また、根拠①に「市場」「競合」「自社」の根拠、根拠②に「予測投資収益率」「自社の投資判断基準」を示すことで、さらに説得力を増すことができます。

会議や打合せがスムーズに進む

会議中に「なかなか結論が出ない」「議論がまとまらない」といった問題にもピラミッドストラクチャーは有効です。話し合いは「結論」のぶつけ合いとなることが多く、その結論は個人の思いや感情なので、なかなかまとまらずに不毛な時間となることが多いです。

ピラミッドストラクチャーを身に着けることができれば、議論すべきなのは結論ではなく、結論を支える根拠であるとわかるでしょう。そうなれば、

- 主張に根拠があるか

- 根拠が正しいのか

- 主張と根拠の因果関係は適切なのか

を中心に議論することができるので、結論という個人の思いや感情をぶつける水掛け論とはならず、スムーズに進めることができます。

物事の本質がとらえられるようになる

ピラミッドストラクチャーをマスターすることができれば、物事を本質的に考えることができるようになります。

結論は何か、根拠は何かという本質的な論点にフォーカスする思考が身に付くので、報告や提案、資料作成、ディスカッションなどあらゆるビジネスシーンにおいて無駄な論点の排除から仕事の効率化を実現することができるようになります。

ピラミッドストラクチャーを使いこなせない理由

ピラミッドストラクチャーがとても便利でビジネスの場で活用したいと思った方も多いでしょう。しかし、このピラミッドストラクチャーを使いこなせない理由があります。その理由をお伝えします。

ピラミッドストラクチャー作成は難しい

ピラミッドストラクチャーはフレームワークとしての難易度が高く、言い換えれば自由度が高いとも言えます。論理を繋げることでピラミッド構造を作るのですが、どこまで階層を広げるのか、どのように構造化するのかは使い手次第となります。

自由度が高すぎるがゆえに、「4P」や「3C」、「アドバンテージマトリックス」といったきっちり枠組みが決まったフレームワークに比べると使いこなすのが大変だと感じるでしょう。

また、ピラミッドストラクチャーを学ぶときの教材としてたいていは複雑でわかりづらい事例が用いられます。例えば、「自社はこの市場に参入するべきかどうか」といった企業戦略レベルの複雑な意思決定判断といったものです。

もちろん、複雑なテーマにこそ意思決定判断にピラミッドストラクチャーは有効ではありますが、フレームワークを活用する前段階のMBA的な戦略分析の難しさで大半はつまずきます。

ピラミッドストラクチャーは、企業戦略レベルの大きな問題だけではなく、簡単な口頭報告やメール連絡といった日常業務で頻繁に活用することができるものです。日常業務レベルまで学ぶための教材を落とし込めれば身に着ける近道となります。

例えば、結論に「上司への報告」や「顧客への連絡」をおけば、何度も繰り返せますし、自分事のテーマで学ぶことができるので比較的早く身に着けることができるでしょう。

ピラミッドストラクチャーの具体例が少ない

社内資料としてピラミッドストラクチャーを見たことがある方はいますか?おそらくほとんどの方が見たことはないと答えるでしょう。具体例を目にする機会が少ないこともピラミッドストラクチャーを使いこなすことが難しい理由です。

ピラミッドストラクチャーを目にする機会が少ない理由は、ピラミッドストラクチャーが最終成果物ではないことが大きな理由だと言えます。自身が伝えたい結論である主張を論理的にまとめるのに便利なツールとして活用されるピラミッドストラクチャーは最終成果物ではなく、中間成果物です。

最終成果物であるプレゼンテーションの資料や報告書などビジネス文書は社内に残りますが、それらを作成する際の思考の整理に使用されるピラミッドストラクチャーは共有可能な形で保存されることはほとんどありません。

ですから、中間成果物であるピラミッドストラクチャーは、最終成果物であるプレゼンテーション資料やビジネス文書とセットで見る機会が少なくなります。

ピラミッドストラクチャーの作り方

ピラミッドストラクチャーの基本的な型の作り方は以下の手順となります。

- 結論を決める

- 枠組みを考える

- 情報を整理しグループに分ける

- ピラミッドの縦のつながりをつくる

- 確認する

手順通りに結論や根拠を整理することでピラミッド構造にまとめることができます。自分以外の相手にわかりやすく説明する際に、自身の思考を整理することはとても重要なことなのでぜひ、ピラミッドストラクチャーを身につけましょう。

1. 結論を決める

ピラミッドストラクチャーを作るのにまず必要となることは結論を決めることです。自身が主張したいことが何なのかを洗い出してピラミッドの頂点に配置しましょう。

一定のテーマがあり、テーマの意見としてピラミッドストラクチャーを作成する場合は、自身の結論はテーマに沿っているものなのかをしっかり確認することが必要です。的外れな結論を設定しないようにテーマをしっかり理解した上で作り始めることが重要となります。

2. 枠組みを考える

結論を頂点に設定した後は、どのように論理を展開するのかフレームワークを検討しましょう。枠組みを考える工程では、自身の主張が正しいことを証明するために必要な根拠は何なのかを洗い出すために必要です。

ピラミッドストラクチャーの枠組みはMECEであることが求められています。

MECEはロジカルシンキングの基本といえるフレームワークといわれており、「Mutually Exclusive and Collectively Exhaustive」の頭文字から生まれた造語です。直訳すると、「互いに重複せず、全体として漏れがない」という意味となり、まさにピラミッドストラクチャーの形を示しているといえます。

根拠がMECEとなっていれば、無駄がなく、網羅性が高いピラミッドストラクチャーが作成でき、想定外の質問や矛盾点を指摘されることがなくなるため説得力が増します。

MECEを考えるためには、多角的な視点で多数の仮説を建てることが有効です。必要な要素を洗い出して漏れをなくして重複をなくしたきれいなピラミッド構造を考えましょう。

3. 情報を整理しグループに分ける

枠組み(フレームワーク)が確定すれば、結論に関連する様々な情報を集めて、共通する内容をグルーピングしましょう。例として、新規事業のピラミッドストラクチャーを作成する場合、集めるべき情報は以下が挙げられます。

- 根拠:競合他社の状況

- 市場シェアの割合

- 代表的なブランドの有無

- 根拠:自社の状況

- 既存販路や技術を活用できるか

- 自社の強味を生かせるのか

- 根拠:顧客のニーズ

- 潜在的規模の大きさ

- 市場の成長率の高さ

- ニーズがどこにあるのか

集めた情報は頂点の結論を支えるために重要な根拠となるので、できるだけ多くの情報を集めて枠組みに当てはめていきましょう。情報を集める最中に不要な情報だと感じたものは枠組みから外すことも大切です。

4. ピラミッドの縦のつながりをつくる

根拠を支える情報をグループ毎に分けることができれば、整理した情報から何を伝えるのかを抽出(情報を要約)してピラミッド構造の縦のつながりを構築する段階となります。この段階のポイントは「情報から何がわかるのか」「どんなことを証明する情報なのか」を明確にすることとなります。

縦のつながりでは「抽出したメッセージ=根拠」が成り立ちますが、無理なこじつけでは論理破綻してしまいます。客観的かつロジカルに考えることが重要となります。

5. 確認する

グループ分けした情報が何を示すのか、主張を支える根拠としてのメッセージを導き出した後は、それらを確認する作業となります。ピラミッドストラクチャーを見たときに結論を支える根拠や根拠の情報などがあいまいではないか、こじつけになっていないのか、ピラミッド構造がスムーズなつながりとなっているのかを確認しましょう。

確認する際に集めた情報を「何がいえるのか」と「なぜそういえるのか」のキーワードを用いて検証することがポイントです。これら2つのキーワードを使用して全体の流れを整理します。論理的に問題がなければ完成といえます。

シンプルなピラミッドストラクチャーの作り方

ピラミッドストラクチャーはロジカルシンキングで最も有名なフレームワークの1つです。上記で作り方をお伝えしましたが、作るのが難しいと感じた方のためにシンプルなピラミッドストラクチャーの作り方をお伝えします。

メインの主張

この文章で言いたいことは、要は「○○」です。

根拠

この段階で言いたいのは「○○」です。

根拠を支える情報

例えば、「○○」だからです。

まとめ

この記事では、ピラミッドストラクチャーの具体例をご紹介しました。ピラミッドストラクチャーは、自分が伝えたい主張と根拠、そして根拠の証拠となる情報をピラミッド構造に整理するフレームワークです。

プレゼンテーション資料の作成や提案書などビジネス文書を作成する時や議論をスムーズに進めるためのツールとして、自分の主張を相手にわかりやすく説明して説得するのに有効です。

ピラミッドストラクチャーをマスターすることで課題や物事を本質的に捉えて、自身の考えを整理することが可能となります。

自身の主張が相手に伝わりづらいと感じる方はぜひピラミッドストラクチャーを用いて自身の主張、根拠、情報をまとめる訓練をしてみましょう。